Comment faire l’amour à un nègre sans se fatiguer? (Jacques W. Benoit,1989)

septembre 23, 2010

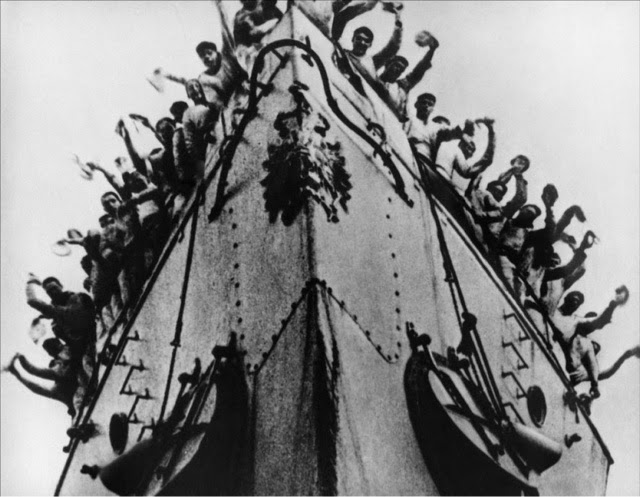

Le Cuirassé Potemkine (Sergei Eisenstein, 1925)

septembre 23, 2010La société corrompue

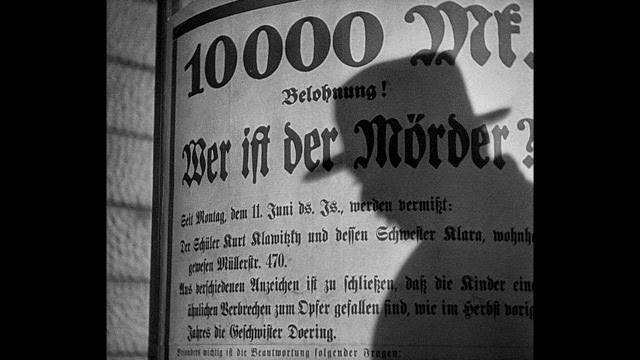

Le portrait de la société dans M Le Maudit est celui d’une collectivité corrompue, livrée à elle-même. Ebert déclare à propos du film : « Certainement, M est un portrait d’une société malade, qui semble encore plus décadente que les autres portraits de Berlin dans les années 1930; ses personnages n’ont aucune vertu et manquent même de vices intéressants ». Robert Payne, dans son livre The Corrupt Society, déclare :

« Une société corrompue est celle où les forces de mort sont plus puissantes que les forces de vie, où l’espoir a disparu, où la structure essentielle est dans un état de dissolution et aucune nouvelle structure a évolué. »

Lang schématise efficacement cette déchéance que ce soit par son choix de lieux — le club de nuit, par exemple — ou par l’attitude des gens ordinaires dans la rue. Quelques années avant la parution du film, l’Allemagne sort progressivement d’une affreuse crise économique, accentuée par l’occupation franco-belge en 1923. C’est dans cette atmosphère qu’Hitler gagne sa popularité, en profitant de la situation précaire de ses compatriotes pour véhiculer son message. Le parti nazi d’Hitler capture dix-huit pour cent du vote populaire dans les élections de 1930. Lang est conscient de l’ambiance qui émerge en Allemagne. Après la mort d’Elsie Beckmann, une hystérie frappe la ville. Un vieil homme, accusé faussement d’être le meurtrier, ayant commis le crime de converser avec une petite fille, se voit bientôt harceler par une foule aussi nombreuse qu’imprévisible. Si ce n’était de l’intervention d’un policier, il aurait été impossible de prédire le résultat, jusqu’où le rassemblement serait allé. Robert Payne écrit :

« Une fois que la dignité de l’humain est abandonnée en tant qu’article de foi, le massacre devient éminemment praticable. »

Durant une rencontre au bord de table, des hommes lisent les informations du journal sur le meurtrier. L’un d’entre eux accuse un compatriote d’être le meurtrier. Celui-ci s’en défend jusqu’à vouloir physiquement le forcer à se résorber. Être le meurtrier dans M est en tous points semblable à la situation qui devait régner en Allemagne à cette époque en étant traité de juif.

Un juif lui-même, Lang devait voir la tournure que prenait les évènements à cette époque, l’adoption des juifs en tant que boucs émissaires. Dans le film, Beckert est l’injustifiable, un être né du « clash entre le code moral et les actes humains, » un être illogique dont Schraenker semble vouloir se différencier à tout prix lors qu’il définit le meurtrier comme une anomalie :

Un non-membre est en train de gâcher nos affaires.

Schraenker

En s’attaquant à des enfants, des petites filles, Beckert signifie non seulement que la corruption de cette société arrive jusqu’à l’innocence, mais il attaque aussi le fondement de toute société, la famille. Robert Payne écrit dans son livre :

« L’espoir humain pivote autour de la famille et la désintégration de la vie familiale procure aussi une mesure de la corruption d’une société ».

Cet éclatement de la cellule familiale, on l’aperçoit lors de l’enlèvement d’Elsie Beckmann. Attendant le retour de sa fille, sa mère prépare le dîner. Lang monte parallèlement à la préparation de la table le parcours d’Elsie, aidée par un policier, jouant à la balle, interpellée par Beckert qui lui achète un ballon. La mère ne commence à s’inquiéter que quand les camarades de classe d’Elsie rentrent sans elle. Elle crie le nom d’Elsie, mais sa fille ne peut plus l’entendre, sa mort métaphoriquement représentée par trois plans, un de l’assiette vide d’Elsie posée sur la table, un suivant de sa balle, roulant sur un sol battu, et un du ballon offert par Beckert, accroché à des fils électriques, bercé par le vent. Dans le dernier plan du film, la mère d’Elsie, en deuil, assise au milieu d’autres mères, dénoncera cet abandon des enfants qui a en partie causé la fin de sa fille. La cellule familiale éclatée, le reste de la société ne peut que se désintégrer.

La scène du faux tribunal est l’ultime exemple de cette corruption et Schraenker en est l’expression humaine. Si, comme le dit Robert Payne, « on étudie l’individu corrompu par ses actes, ses croyances, et ses préjudices innés », Schraenker prouve sa corruption tout au long du film. Une fois Beckert identifié, il refuse d’appeler la police et décide de s’en charger lui-même. Une fois à l’immeuble, il torture un gardien de nuit afin d’obtenir des informations. Selon Robert Payne, « l’homme corrompu est celui à l’intérieur duquel les forces de mort sont plus puissantes que les forces de vie », donnant lieu à de la brutalité gratuite. Une fois le meurtrier capturé, il forme ce faux tribunal, censé juger Beckert pour ses crimes. Mais, il n’est point question de justice, malgré la présence d’un avocat pour Beckert; c’est un simulacre, renvoyant à l’idée de justice sans y adhérer. La raison qui pousse initialement Schraenker à poursuivre le meurtrier est la perturbation sur ses affaires des activités de la police. Mais au tribunal, Schraenker simule l’altruisme, considérant Beckert trop dangereux pour la société. À la fatalité pathétique de Beckert, Lang oppose l’attitude calculée de Schraenker, la foule de brigands l’entourant n’étant qu’une extension de lui-même. Lang dénonce donc l’hypocrisie de toute une société, cherchant à justifier ses pulsions meurtrières. Les brigands représentent cette société allemande qui accepte les discours d’Hitler-Schraenker afin de trouver une échappatoire pour leurs frustrations. En cela, ils sont l’exemple même de la corruption, ayant choisi, au contraire de Beckert guidé par ses pulsions, de céder aux bas instincts humains, à la déchéance.

Dans Le Mépris (1963) de Jean-Luc Godard, Lang se joue lui-même, discutant de son dernier film Rancho Notorious (1952) avec Marlene Dietrich. Il déclare dans le film que, de sa filmographie, il préfère M Le Maudit. Il se dégage du film une morale, évidemment née de la situation socio-économique allemande de l’époque, mais universelle. En explorant le comportement d’un tueur d’enfants, inspiré des vrais meurtriers de l’époque comme Peter Kürten, le Vampire de Düsseldorf, Lang suscite pour un être aussi abject de la pitié chez le spectateur. Dès lors, le sentiment de corruption qui permute le film ne provient pas de Beckert, au contraire du Dr, Mabuse dans Le Testament du Dr Mabuse (1933), mais de cette société abjecte qui l’a engendré, cette société qui garde en liberté un criminel de profession comme Schraenker, probablement responsable de la mort de plusieurs hommes internationalement, de San Francisco à Berlin. C’est cette hypocrisie qui occupe Lang pendant le film. Mais, un optimisme semble se dégager du dernier plan de la scène du tribunal. En montrant la main d’un officier de police agripper Becker, en ne donnant aucun corps identifiable dans l’univers cinématographique à cette intervention policière, Lang procure à la police cette universalité qui définit la justice. Un espoir que peut-être la justice triomphera au bout du compte?

Bibliographie

KRISTEVA, J.: Pouvoirs de l’horreur: Essai sur l’abjection, Éditions du Seuil, Paris, 1980.

FREUD, S.: The ego and the id, W.W. Norton & Company, New York, 1960, 1962. DANA, J.: Fritz Lang: Circle of Destiny, Image Entertainment, Inc., Chatsworth, CA, 2001.

PAYNE, R.: The corrupt society: From ancient Greece to present-day America, Praeger Publishers, New York, 1975.

NABERT, J : Essai sur le mal, Éditions Aubier Montaigne, 1970.

Internet

- Kafou (Bruno Mourral, 2017) - avril 19, 2018

- Twin Peaks: Fire Walk With Me (David Lynch, 1992) - octobre 1, 2010

- De la pertinence de Gattaca - octobre 1, 2010